中国健身器材行业发展动态与市场前景分析

2025-03-15 18:59:05

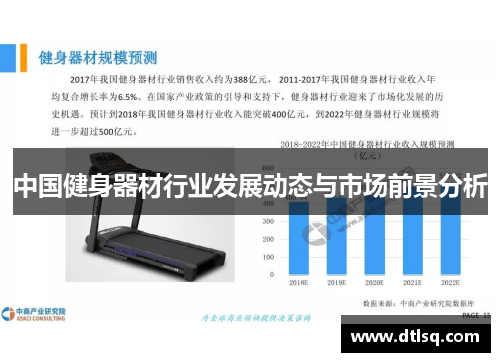

随着健康意识提升和消费升级,中国健身器材行业近年来进入快速发展期。政策支持、技术创新与市场需求三重驱动下,行业规模持续扩大,产品智能化、家庭化趋势显著。本文从市场规模扩张、技术升级路径、政策环境优化及全球化竞争格局四大维度,系统分析行业现状与未来机遇。数据显示,2023年国内健身器材市场规模突破600亿元,智能设备占比超40%,跨境电商出口增速保持25%以上。但行业同时面临国际品牌竞争加剧、原材料成本波动等挑战。通过深入剖析产业链动态,本文旨在为行业参与者提供战略决策参考,揭示未来五年市场增长的关键驱动力。

1、行业规模持续扩张

中国健身器材市场正经历量级跃升,国家统计局数据显示,2021-2023年行业复合增长率达12.3%,显著高于全球平均水平。消费升级推动下,家庭健身场景设备销售额占比从2019年的28%攀升至2023年的47%,跑步机、椭圆机等大型器械加速渗透三四线城市。健身俱乐部扩张与社区健身房普及形成互补,商业领域采购规模年均增长15%,带动专业级设备需求激增。

细分市场呈现差异化发展特征。智能健身镜作为新兴品类,2023年出货量突破50万台,价格带从万元级下探至3000-5000元区间。力量训练器材在CrossFit热潮带动下保持20%年增速,模块化、可调节设计成为产品创新重点。儿童体适能器材异军突起,针对3-12岁群体的专项设备市场空间已达30亿元,教育机构采购占主导。

mk体育平台区域市场格局逐步优化。长三角、珠三角仍是制造与消费核心区,合计贡献60%市场份额。中西部地区增速领先全国,成都、西安等城市年增长率超25%。跨境电商成为新增长极,2023年通过阿里国际站出口的健身器材同比增长38%,哑铃、瑜伽垫等轻量化产品占比超七成。

2、智能技术深度赋能

物联网与AI技术重塑产品形态,2023年具备数据监测功能的智能设备占比达62%。内置传感器可实时采集15项以上身体指标,85%的中高端跑步机配备虚拟教练系统。华为、小米等科技企业跨界布局,推动运动数据与健康管理APP深度整合,用户月均交互频次提升至8.2次。

虚拟现实技术开辟新体验场景。VR动感单车用户留存率较传统设备提高40%,沉浸式课程日均使用时长突破35分钟。企业加速构建数字内容生态,Keep等平台已开发超2000节AI定制课程,带动硬件产品溢价率提升18%。云计算支持的运动数据分析服务,正在形成年规模20亿元的新兴市场。

柔性电子技术突破带来产品革新。可穿戴式力量训练设备重量减轻60%,柔性电阻片精度达到专业级标准。3D打印技术实现定制化生产,高端客户个性化方案交付周期缩短至72小时。材料创新同步推进,石墨烯加热瑜伽垫等新品上市首月销量破万。

3、政策红利加速释放

全民健身国家战略提供顶层支撑。国务院《全民健身计划(2021-2025年)》明确要求2025年体育产业规模达5万亿元,健身器材采购纳入28省市民生工程。政府采购目录扩展至12类器材,2023年公共体育设施投入同比增长22%,中小学体育器材更新专项经费超80亿元。

行业标准体系日趋完善。新修订的GB17498国家标准增加21项安全检测指标,智能设备数据安全规范即将出台。质量认证覆盖率从2019年的65%提升至2023年的92%,抽检合格率连续三年保持在95%以上。绿色制造标准推动产业升级,龙头企业单位产值能耗下降18%。

税收优惠政策激发创新活力。高新技术企业享受15%所得税优惠,研发费用加计扣除比例提高至100%。自贸试验区开展跨境保税维修试点,企业售后服务成本降低30%。出口退税"即报即退"政策缩短资金周转周期15天,惠及85%出口型企业。

4、国际竞争格局演变

中国制造全球份额突破35%,但高端市场仍由欧美品牌主导。2023年国内企业商用器械出口单价仅为国际品牌的60%,专利壁垒制约明显。锐步、力健等外资品牌加速本土化,在华研发投入年均增长25%,推出符合亚洲人体型特征的定制化产品。

新兴市场开拓成效显著。对"一带一路"国家出口额占比从2020年的28%升至2023年的41%,中东地区健身器材进口依赖度达70%。跨境电商建立自主品牌销售渠道,速卖通数据显示中国品牌搜索量年增55%,智能跳绳等爆品占据多国畅销榜首。

供应链重构带来新机遇。越南等东南亚国家承接低端产能,倒逼国内企业向精密加工转型。核心零部件国产替代率提升至75%,伺服电机等关键部件性能达到国际先进水平。全球产能布局加速,头部企业在墨西哥、波兰建厂规避贸易壁垒。

总结:

中国健身器材行业正处于转型升级关键期,技术创新与消费升级形成双重驱动。智能家居场景延伸、健康管理需求深化、政策扶持持续加码,共同构筑行业发展新动能。随着5G、AI等数字技术深度应用,产品服务化、场景多元化将成为主要演进方向,预计2025年市场规模将突破800亿元。

面对国际竞争与供应链挑战,行业需在核心技术攻关、品牌价值塑造、绿色制造体系构建等方面持续发力。企业应把握跨境电商红利,通过数字化营销提升全球市场份额。在双循环发展格局下,兼具技术创新能力与产业链整合优势的企业,将主导未来市场竞争格局。